担当した本が出来上がる日は落ち着かない。それまでに表紙やカバーの刷り出しをトンボに沿って裁断し束見本に巻いてみている。なのに、じっさい手にとるまで心配がつづく。だからこそ、表紙、見返し、トビラ、目次、本文、と順に開いて行き、ときおり本を閉じて片手で愛撫するときの感覚は格別である。

最近では版元サイトやオンライン書店で、発売に先立って表紙イメージがアップされるようになった。それを目にして、視覚記憶をたよりに書店で本を見つけることは自分にもあるから、事前広告として効果があるのはわかっている。しかしデジタル画像が伝えられるのは書物の魅力のほんの一部に過ぎない。触ってみないとわからないことは多い。

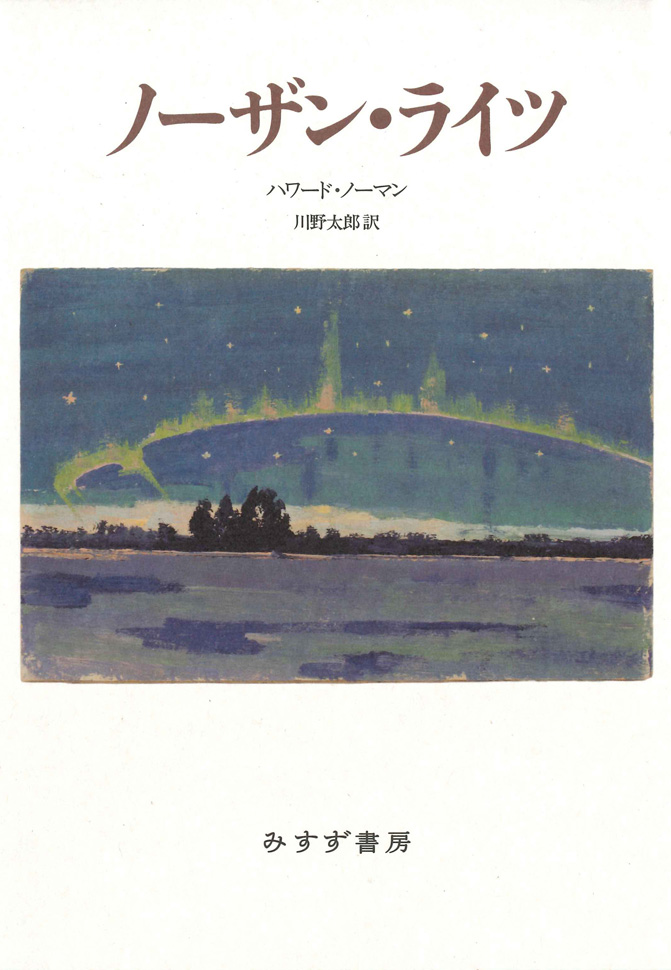

製本所から届いた一定数の見本(と呼んでいる)を、謝辞で名を挙げられた方に書店に出る前に送ることが多い。したがって、その反応が担当者にとって最初のものとなる。こんどの『ノーザン・ライツ』を受け取った方々からの礼状には、本の仕上がりにたいする賛辞が目についた。「いい本できましたね!」「美しい御本になって…」「とてもすてきな本になりましたね!」など。なかでもうれしかったのは、「やはりインターネットの画像で見るより、だんぜん雰囲気がありますね」という感想。実物ではラフな紙のカバー装画にほんのりと光沢がある。仕上げにグロス・ニスを刷っている効果だが、こればかりは伝わりにくい。

この装画はカナダの画家トム・トムソンによって1915年秋に描かれた。タイトルは小説と同じ「ノーザン・ライツ(北極光)」である。小説のラストの1行、「ぼくひとりの拍手がこだました、ドーム形の、星に満ちたクイルの空に。」と呼応している。トム・トムソンは、現代の画家ピーター・ドイグ(展覧会が10月11日まで東京の国立近代美術館で開かれていた)が影響をうけたと言っている人で、個人が作ったカタログ・レゾネもある。

https://www.tomthomsoncatalogue.org/index.php

ところで「あなたの小説では写真と絵画が重要な役割をはたしていますね」とインタビューで問われた作者のハワード・ノーマンはこう答えている。「写真と絵画ですか、たしかに。しかしわたしにはもう一つ書きたいものがあって、それはラジオについてなのです。わたしのほとんどの小説ではラジオが、チェーホフが言ったところの『すべてを変えてしまう突然のニュース』をもたらします。」

なるほど、ノーマンの『Lの憑依』(東京創元社)は、ヒトラーのナチスによる政権掌握のニュースで物語が終わっている。そして『ノーザン・ライツ』では、父親が持ち帰った短波ラジオの通信で、主人公ノアの耳にヘッドホンを通して聞こえた親友ペリーの事故死から物語が始まる。1949年生まれの作家の成長期、ラジオという(マクルーハンに言わせれば)「ホット」なメディアの存在はまだ大きかった。

物語の中盤、死んだペリーの母親をなぐさめるために開かれたダンスパーティーで流れる音楽も、ウィニペグの放送局CNGによる毎週日曜夕方の生放送、「フォート・ギャラリー・ホテルのボール・ルームで催されているダンスコンサート」である。ラジオから聞こえるニュースと音楽とお喋りこそ、20世紀半ばの世界中の人々の人生をいろどるものであった。

作曲家の筒美京平が亡くなって、テレビでもインターネットでもヒット曲のタイトルがあふれ、曲の触りが流された。けれども身にしみたのは、この機会に読み返した故大瀧詠一の発言である(『Writing & Talking』白夜書房)。「筒美作品で一番好きな曲を挙げろといわれれば、弘田三枝子さんの「渚のうわさ」[1967年7月10日発売]なんですよ。僕は高2か高3だから、もちろん筒美京平という名前は知らなかったし、レコードも買わなかったんだけど、いい曲だなということで当然ラジオから耳に入ってきてるわけで……」

紙で作られた本、一世紀前の風景画、半世紀前のラジオ文化……。あれもこれも「スピード感」を要請される時代にはノスタルジーに過ぎない。さりながら、「ラジオや郵便機や手紙や夢を通じて、隔たっていてもなお確かに存在していると感じられるものの声や姿に気づき、悩まされる」(訳者あとがき)1950年代カナダに暮らす人々とこの小説で付き合っていると、死者も生者もそれほどの違いはなく、懐古的想像力が未来への想像力になるような、不思議な気持ちになるのだ。