1929年に物理学者バナールが27歳で発表した人類未来論『宇宙・肉体・悪魔』。熱いリクエストを受けてよみがえった本書の新版刊行に際し、作家・瀬名秀明氏により付された新解説を抜粋してお届けします。

未来を切り拓くヴィジョン

解説 瀬名秀明

「SFとは未来の文学である」──このように述べるとき、ここにはふたつの意味が重なっている。ひとつは「未来を舞台とした文学である」という側面、もうひとつは「未来を切り拓く文学である」という側面である。学生時代に友人から「賢人」(セージ)と渾名された本書の著者J・D・バナールは、まさにこのふたつの側面を生涯見据え、追求し続けた科学者であったと思う(セージとはバナールの出身地アイルランドの象徴色、香辛料セージの緑色も掛けている)。

バナールはX線結晶構造解析のパイオニアであり、分子生物学の礎を築いた。だが彼は同時に、科学と科学者の果たすべき社会的責任をつねに考え、未来をつくろうとした思想家、活動家でもあった。すなわち今日の言葉でいえばヴィジョナリストだった。

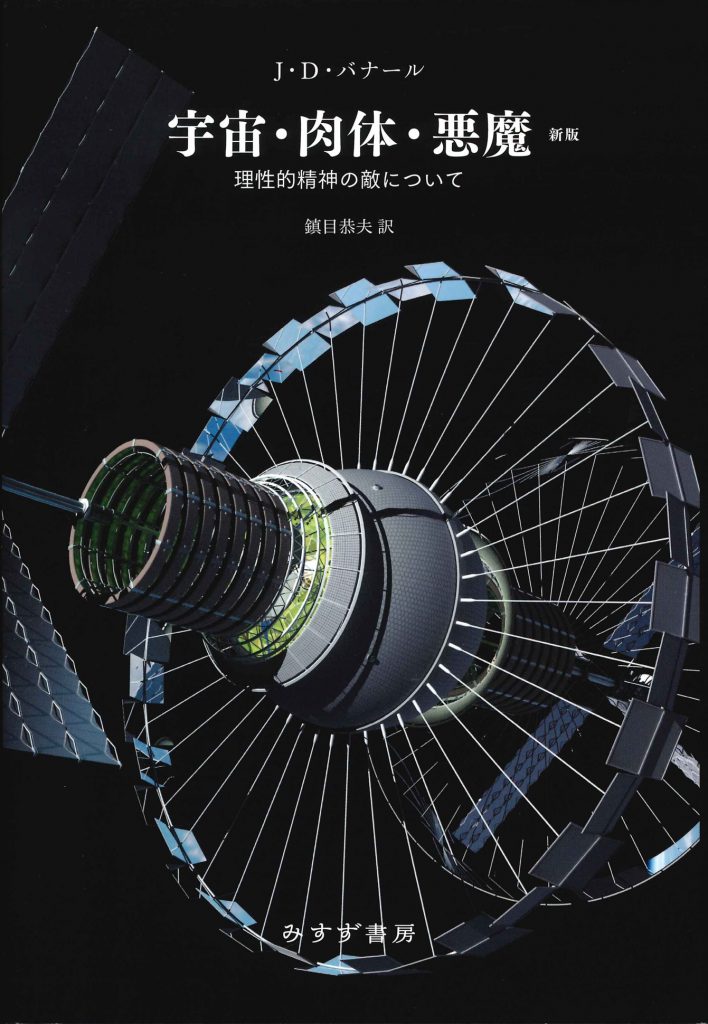

本書『宇宙・肉体・悪魔(The World, the Fresh and the Devil)』は、バーナード・ショーやH・G・ウェルズを読んで育ったバナールが、1929年に初めて著した書物だ。私たち人間には物理的、身体的、社会心理学的制約があるが、いずれ人類は重力の壁を振り切って宇宙へ進出し、自ら肉体を改造、または機械と一体化して身体性を拡張し、不死に近づき、さらには肉体の限界を超えて群体頭脳となり、私たちの心理に巣くう“悪魔”さえもいつか克服して大きく“進化”してゆくだろう──本書の主張はイギリスのSF作家オラフ・ステープルドンやアーサー・C・クラークに絶大な影響を与え、その精神性はさらに彼らの小説作品を通して今日まで多くのSF作家、SF愛好者に受け継がれてきた。つまり本書は現代SFのルーツだといってよい。たとえバナールや本書の名を知らなくとも、本書を一読すればこれまで何気なく接してきた多くのSFアイデアがすでに書き記されていることにきっと驚かれるはずだ。

SFとはサイエンス・フィクションの略称であり、成熟とともにその視野も広がっていったが、いまなおSFに期待される大きな役割として、人々の想像力を鼓舞し、科学技術の成果に基づく思索を促し、未来に向けてのヴィジョンを提供する、という側面があるだろう。私たち人間は、身の危険を察知して逃れるといった短期的予測は生得的に可能だが、もっと遠い「未来」をうまく想像することはできない。だが本当にそれは不可能なのか。人間はいつか壁を突破して、真に未来を想像し、創造できるようになるのではないか。

このように私たち人類は「未来を扱う科学」の望ましい姿を求め続けてきた。バナールの先見性、科学思想上の意義は、そうした人類全体の希求心を総合的に捉えてまとめ、人々に示したことにある。なぜバナールは1929年という時代に本書のような予言的書物を書けたのだろう? 「近代ロケットの父」コンスタンチン・ツィオルコフスキーが世界初の液体ロケットを打ち上げたのは1926年。惑星間航行がようやく一部で真面目に議論され始めてきたくらいの時期だ。しかし本書にはホールデンやラッセルなど著名科学者・思想家の名が引用されているように、おそらく個々の分野で、先進的未来像はすでに語られていたのだろう。バナールはそれらの分野を横断し、俯瞰して、人類が超克すべき三つの敵として明示し、総合的に科学と人類の未来を探求した。専門知を超えた「総合知」の萌芽である。

先に記した作家ステープルドンは、第一長編『最後にして最初の人類』(1930)で数十億年にわたる人類の圧倒的な“進化”の歴史を幻視しており、バナールとの共鳴は必定であったろう。姉妹編『スターメイカー』(1937)では人間の精神が宇宙を翔け巡り、やがて宇宙の高次の精神存在と一体化する過程が描かれるが、明らかに本書の影響が見られる。そしてそれらを読んで育ったクラークは、後の代表作『幼年期の終わり』(1953)や『都市と星』(1956)でステープルドンを継承し、その圧倒的なヴィジョンによってSFを発展させた。クラークが実際にバナールを読んだのは1950年代に入ってからのようだが、「もっとも素晴らしい科学的予測の試みであった」と激賞の言葉を遺している。

本書における物理的・身体的制約を超えて宇宙へと人類が進出してゆく予測は戦後から1960年代に至るサイバネティクス、サイボーグ(サイバネティクス・オーガニズム)論へと直接つながる。宇宙コロニーの建設も真剣に検討された時代があった。1953年のジェームズ・D・ワトソンとフランシス・クリックによるDNA二重らせん構造の発見は、まさにバナールが築いたX線結晶構造解析研究がもたらした成果であるといえるし、1978年には体外受精も成功し、生命科学と生命倫理の新たな地平が拓かれた。しかしバナールの本当の功績はそうした個々の未来予測だけではないと思う。科学が未来をつくるとはいったいどういうことなのか──バナールは一貫してその問いを発し続けたのである。

バナールは本書で人類の“進化”について語っている。いまでは科学の領分をはみ出して神秘主義に入り込んでいると感じる方もいるだろう。本書における“進化”の用い方は、今日の科学的見地に照らせば誤用だが(進化とは「よりよく進歩する」という意味ではない)、ある時期までクラークを含め多くのSF作家が本書のような意味での人類の“進化”を追求してきたことは歴史上の事実だ。つまり私たちはこの100年で科学的理解をより洗練させ、本書の記述の一部が古い価値観によるものとわかるようになったわけだが、そこへ至るまでには人類の不断の努力があった。

本書の終盤にはソ連(マルクス主義)に対するバナールの期待も書かれている。バナールはファシズムが欧州を覆い尽くそうとしていた1939年に『科学の社会的機能(The Social Function of Science)』を著し、また戦時中の体験を経て、世界の科学者が集って政治的役割を果たすべきだという考えにいっそう傾き、科学者組織の設立に動いた。とりわけソ連の科学者と交流した。科学と社会に関する彼の著作は戦後の知識人に広く読まれた。

私たちはいまも震災や新興感染症の流行など多くの社会的危機に見舞われている。そうした非常時には専門家と行政の働きに批判が集中しがちだ。この社会の混乱は政治家が科学の素人だから生じた失策ではないか。もしも科学に精通した者が直接に政策決断できれば、もっとすばやく、もっとよい対応ができたのではないか。私たちはそう夢想することがある。だがそれは果たして正しいだろうか。

バナールの理想がいま実現しているとは思えない。バナールはソ連のルイセンコ主義を支持したが、結局ルイセンコ学説は誤りであり、歴史的に見てソ連は政治運動に失敗した。有事の際、専門家はあくまで自らの科学分野の専門家として提言する立場をわきまえ、そして政治家は科学者がときに間違うことも心得つつ、政治の専門家として政策決断を下す──そうした役割分担こそが何よりも大切なのだと私たちは理解するようになってきたはずだ。むしろ政治家が中途半端に科学を知っていたら、自分の過去の専門知識に囚われて、確証バイアスに嵌まって誤った政策決断をしてしまうかもしれない。よって私たち人類にとって本当に必要なのは、各々の専門家同士がひとつのテーブルに集まったとき、そこにこそ真の「総合知」が生まれるよう、不断の努力をすることなのである。

このようにして見ると、バナールが20代で書いた、彼の後の経歴から見ればむしろ小著とさえいえる本書には、いまなお重要な指摘がいくつもある。たとえばバナールはいつか人類が肉体を超えて高度な群体頭脳になるだろうと述べている。群体頭脳は今日のインターネットや、AIの発展によるシンギュラリティ到来論を想起させる。だが一方で、私たち人間の“人間らしさ”は精神と身体の両方で成り立っていることもわかってきた。転機のひとつは、たとえばアントニオ・ダマシオが1990年代に唱えたソマティック・マーカー仮説だろう。私たちの意思決定には情動的身体反応が多分に関与しているという視点である。こうした考え方は現在の最先端のロボット学(ロボティクス)やAI研究に影響を与えた。ロボットもまたコンピュータによって制御されるわけだが、脚腕などの身体性を持つロボットには、ロボットとしての倫理があるのではないか。本当にAIは身体性から解放された知能となり得るのだろうか。現在はまだロボット倫理とAI倫理の研究はさほどクロスしておらず、ロボット倫理といえば自動運転中の事故の問題、AI倫理ならプライバシー監視の問題などと課題が分かれているが、身体性の限界と可能性という観点から今後はもっと統合されてゆくべき分野だろう。SF作家アイザック・アシモフはロボット学の三原則(The Three Laws of Robotics)の提唱者だが、後年の作品で人間学の三原則(The Three Laws of Humanics)の可能性に言及した。つまりこれは狭義の「工学」だけの問題ではない。より総合的な「ロボット学」(ロボティクス)と「人間学」(ヒューマニクス)の問題である。ヒトとロボットは本当に区別できるのか、シンギュラリティは本当にやって来るのか、といったことが論じられる現代において、ロボット倫理やAI倫理は人間倫理の問題と本質的に同等なのである。

本書には「バランス」という表現が何度か出てくる。私たち人間のセンスは科学、芸術(アート)、哲学の三つのバランスで成り立っているのだと私自身は思うが、どのようなバランスのあり方がもっともよいセンスなのだろう。もし本書が示すように機械との同一化や群体頭脳化が進めば、エゴもなくなり、個々人の感情も消えてしまうのだろうか。ではそうなったとき、いったい何が幸福なのか。

クラークの『幼年期の終わり』の終盤で、メタモルフォーゼを遂げて宇宙的精神と一体化した新世代の子どもたちは、しかし死人のように虚ろな顔で奇妙な踊りを続け、旧世代の大人からすればまったく幸せそうに見えない。バナールは本書で「未来の人間は、おそらく幸福は人生の目的ではないということを発見しているであろう」と書いている。進化を遂げた人類の幸福は、旧人類には理解できないだろう、論じても無意味だということだ。しかしそれは本当に無意味だろうか。

ここに至って私たちは「真の“人間らしさ”とは何か」という問いに直面する。進化という生命の本質の前では、いま現在の私たちが考える人間の幸福など、取るに足らない刹那的な問題に過ぎないのか。

進化に目的はない。これが現代科学の基本的な考え方であり、バナールの時代からもっとも変容した価値観だろう。では、幸福とは普遍のものだろうか。私たち人間は、短期的視点では「よりよい社会を築こう」とつねに願ってきた。未来とはそうした一瞬一瞬の倫理観の積み重ねによってつくられる。いま私たちは自然と共生し、社会と折り合いをつけ、他者と寄り添い、他者を思いやりながら生きている。バナールは本書で三つの「理性的精神の敵」を示したが、実際はその三つそれぞれにおいて、私たちはある部分を克服し、またある部分ではいまなお克服しようと努め、また別の部分では共存の道を探りながら生きている。ひとつ確かなのは、こうしたことを考え続けるのが何よりも“人間らしさ”であり知の靱(つよ)さだということだ。バナールが本書で指摘した三つの「敵」こそ、裏返せばそれが“人間らしさ”の特徴でありまた本質でもあるのだ。ではその“人間らしさ”と幸福は普遍のものか。私たちはいまその問いに直面する時代を生きている。

歴史を振り返ると、SFの想像力はときに歪んでナショナリズムや宗教活動と結びつき、社会に脅威を与えたこともあった。人間の超克を唱えたバナール自身の思想さえそうした負の側面を生み出す宿命にあった。SF読者はこうしたSFの負の側面に対して見て見ぬふりをしがちで、自分は関係ないとの立場を採りたがる。SF文学研究や科学技術社会論(STS)でもほとんど検討されることはない。だが本当はこうした過去にも目を逸らすことなく、私たちは謙虚に科学と芸術と哲学のバランスを考えて生きてゆくことが大切だ。いまバナールを読む意義はここにある。

私は科学が好きで文学が好きな単なるひとりの人間に過ぎないが、自分もまたバナールの系譜の上に立っていたのだとわかるだけで幸せな気持ちになる。多くの雑音にまみれてつい曇りかけていた視野も取り戻せる気がする。これは私が“人間”であるからだが、何よりもその上で、バナールの先に自分なら何を考えるのか、バナールに学んだ先達の作家たちのより向こう側をどのように描けるのか、と改めて内省し自問できるおのれに喜びを覚える。これこそが未来をつくる希望ではないか。それは普遍のものではないのだろうか。

今回、解説を書くにあたって本書の再読でもっとも印象深かったのは、「結局のところ一つの時代が創造的であるか否かを真に決定するのは希望である」という一文だった。この文章は1929年の刊行以来、一度たりとも古びていない。これからも決して古びることはないだろう。まさに人類が生んだ名著である。

Copyright © SENA Hideaki 2020

(筆者の許諾を得て抜粋転載しています)