幼い頃のパウラは、子どもらしい姉との対比だったのだろう、家族の間で「灰色のアヒルの子」と呼ばれ、孤独の感覚につきまとわれている少女だった。それは一緒に遊んでいた親友のコーラが、目の前で砂の穴に飲まれ消えていった経験によって、行く手をおおう心象となる。だが、パウラには、ひとりぼっちの薄暗い荒野を前に、自分で自分を手をつなぐ友とすることができた。内心を言葉にして話し相手に変える能力が、つきそってくれていた。そしてやがて出会う“絵を描くこと”が、手を引いてパウラの視界をひらき、太陽の下、生きていく力を与えてくれた。

本書では、その日記と手紙の言葉を手がかりに、パウラの生がたどられてゆく。パウラの言葉のいくつかを紹介したい。

「私たちはいっしょに話をしても、いちばん奥深いところまでは話しません。そこでときどきはどちらかが相手に花のことを話さなければならないのです、深い深いところに咲いている花のことを。」(兄クルト宛の手紙)

「じっさい、私は美しいものを願っています、今は待たなければなりません、神様も、あるいは運命も、それを望んでいるかどうか明らかになるまで。思うにいちばんよいのは、夢を見ているときのように自分の道を進んで行くことです。」

「そして私は色彩を愛している。だから色彩は私に自分をあたえなくてはいけない。そして私は芸術を愛している。私は跪いて芸術に仕えている、だから芸術は私のものとならなければいけない。」

「今日は描いている際にあれやこれやの考えが浮かんできた、そこで、愛する人たちのために書き留めておくことにしたい。私にはわかっている、それほど長くは生きないだろう。でも、それは悲しいことだろうか? 祝祭は長くつづくから素晴らしいのだろうか? そして私の人生は祝祭だ、短くも凝縮した祝祭なのだ。私の知覚能力は繊細になりつつある、まるで私に授けられているわずかな歳月が尽きる前に、何もかも、そう今のうちに何もかも、感じ受けとめて取り込むのだ、と促すかのように……。そして、私が逝ってしまう前に、もしも愛が私の内に燃え上がるなら、そして私がすぐれた絵を三枚描くことができたなら、私は喜んで逝くだろう、花を両手に持ち、髪に飾って。今の私は、物心ついたころと同じように、花の冠を編むのが大好きだ。」

「私の芸術の中では力が導音(ライトトーン)となることはない。心の中で私は自分のライトトーンを、そっと織り上げられたもの、わななき、蝶や鳥が羽を打ち合わせるさま、休息中のかすかな震え、息をひそめること、こういったものだと感じている。いつか絵を描くことができるようになった暁には、きっとこれらを描くことだろう。」

「誰しも自分という人間の全体を一つのことに〔原文イタリック〕、根源的なたった一つのことに捧げなくてはなりません……。私は、自分を太陽の光を避ける必要がない何者かに作り上げる、という固い意志と願望を持っています……」

「ところで私は、自分がどうサインすればいいのか、まったく見当がつきません。私はモーダーゾーンではありませんし、もはやパウラ・ベッカーでもないのです。私は私です、そしてもっともっと私になりたいと思っています。」(リルケ宛の手紙)

「とにかく私の愛は潰えてしまいました。」(ハウプトマン宛の手紙)

経済的な理由によりパリでの制作活動を諦め、夫との生活の待つヴォルプスヴェーデ芸術家村に戻ったパウラは、やがて念願だったはずの子どもを授かるが、「今はまた描いています、もしも隠れ蓑があれば、このままもっと長いあいだ描きつづけていることでしょう」と姉に向けて綴り、出産の直前まで自分のアトリエに籠って熱に浮かされたように絵を描きつづけた。女の子を産んだその20日後、発症した閉塞症が原因で生を閉じる。31歳だった。

*

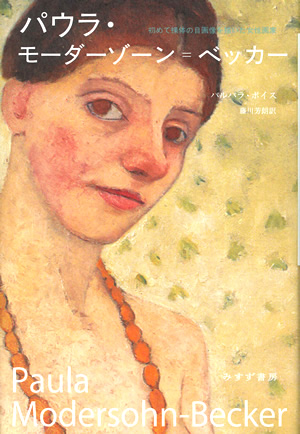

あの絵のなかのパウラは何を伝えようとしていたのか。確かに何かを語りかけていて、それを知りたかった。パウラはあの絵の他にも、もの問いたげな、あるいは何かを静かに訴えかけているような自画像を何枚も残している。

パウラが命を賭けて描いた絵は、彼女の夢見ていた通り、今日、蝶のように世界を羽搏いている。この光景を見ることなくパウラは死んでしまったが、それは見事に完結した生であるように、この伝記の編集を終えたいま、思えてくる。