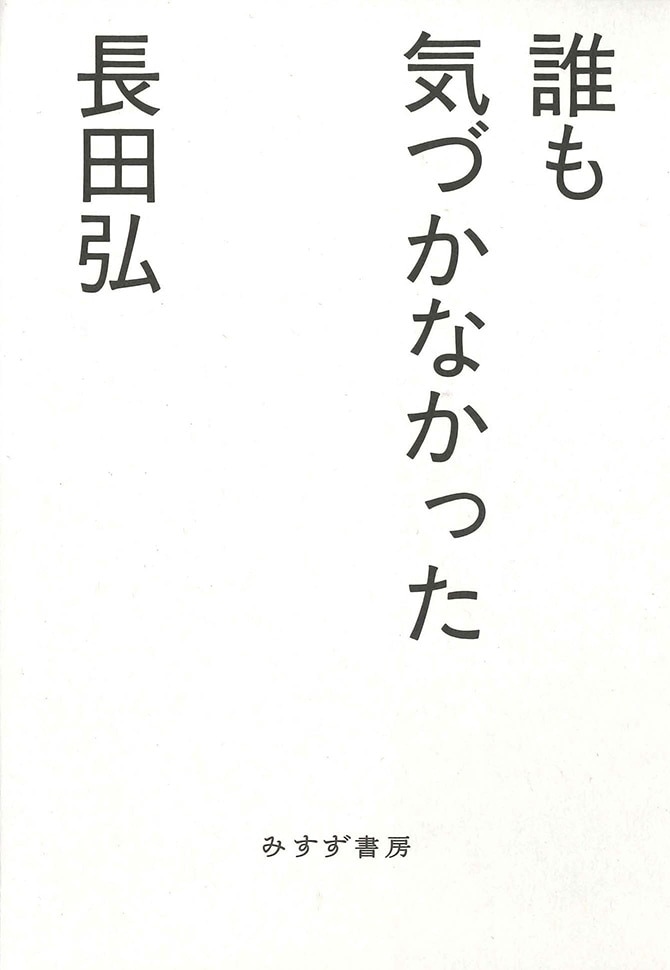

長田弘さんが亡くなってからちょうど5年目に刊行された遺文集『誰も気づかなかった』は、毎日新聞の書評で書かれているとおり「詩人の残した断章を、『全詩集』の版元が補遺のように編んだ」小さな本である。

亡くなる半年ほど前に『全詩集』の企画について話し合ったとき、長田さんは「ぼくのすべての〈詩〉を集めた本ではなく、すべての〈詩集〉を収めた本ですね。そしてつぎの詩集は最後の詩集になると思います」と言われた。〈最後の詩集〉というのが文字通りの意味なのか、それとも(ハイネのごとく)詩集のタイトルなのか聞きそびれたが、いつに変わらぬ元気なご様子であったから後者として受けとめていた。年が明けて『全詩集』の初校を吉祥寺で渡したときも、ランチを共にして2時間ほど楽しく過ごし、自伝的な長いあとがきの執筆を約束していただき、その原稿が仕上がるまでは(迂闊にものんびり)待つことになったのである。

だから3月4日に受け取った長いメールの書き出しを読んで驚かされた。「原稿半ばのまま、検査につぐ検査が続き、症状ははっきり出ているものの、その症状の元となっている病名をまだ断定できず、いったん2度目の退院をすることにしました。尾方さんにお会いしたのは1度目の退院と2度目の入院の間の短い時間でしたが、結局入院はあわせて1カ月近くになってしまいました。」

病状をうかがってからは、ひたすら『全詩集』の刊行に向けてやりとりをつづけ(今思えばテレワーク)、完成した本をご自宅に持参した日のことは以前に書いた(https://www.msz.co.jp/topics/07913/)。それからひと月もたたないうちに詩人はこの世を去ったが、仕事場に詩集一冊の原稿が残されていた。文字通り『最後の詩集』を7月に仕上げて、これで長田さんの詩集の仕事は終わりだと思っていた(https://www.msz.co.jp/topics/07932/)。

ところが一昨年、整理をなさっている方から、発表されたまま本になっていない詩のシリーズが2つだけ残されていると原稿をお預かりした。読んでみるといかにも晩年の長田さんの思想につらぬかれた言葉の群れである。しかし、出版を頼まれたわけではなく、詩集一巻とするにも数が足りず、どうしたものかと迷っているうちに日が過ぎた。

絵や写真と組み合わせて本にすることを考えたこともある。『最初の質問』(講談社)や『詩ふたつ』(クレヨンハウス)など、みごとな先例がある。けれどこれらは詩人自らが望んだコラボレーションだから、勝手に組み合わせられるものではない。また〈詩集〉という本のかたちにあれほど意識的だった詩人の意にも背くことになりそうで、決心できなかった。

机の引き出しと頭の片隅にあった原稿を取り出して、手に仕事をさせてみたのは今年になってからである。近年の谷川俊太郎さんの本がヒントになった。小さくて薄い、それなのに(それだから?)何度でも手に取りたくなる、ふと開いたページの数行を読み返したくなる。

原稿のプリントを切り貼りしてみた。後半のシリーズ「夜の散文詩」5篇は、見開きに1篇ずつきれいに収めれば解決する。問題は時計数字で番号を振られた「誰も気づかなかった」8章で、これを通常の詩と同じように組むと、ページをめくる瞬間にリニアな持続がそこで途切れてしまうのである。どうすればよいか、何度も読んで覚えてしまった詩句を頭のなかで組み方を替えながら歩いていたこともあった。

ある日、必ずしも「詩」として読まなくていいじゃないか、と気づいた。長田弘の詩のいくつか、「読みさしのモンテーニュ」や「大丈夫、とスピノザは言う」では、人生の時折に本を開いて一つの文を得るという行為が語られる。そう考え直したら、残された長田さんの言葉が、古代の箴言のように力づよい断章として目に入ってくるようになった。

幸福かと訊かれたら、

誰だって、戸惑い、ためらう。

この2行など、連なる言を誘い出す発句であるとともに、これだけで独立している。じっと受け止めて、どう考えるかは読者の自由だ。おのずとページの左右中央に文字を配置している自分がいた。さらに長さもまちまちな8章をリズムをそなえた構成にするために章番号は奇数ページに揃える。

こうして作業を進めながら思いついた。ある章が奇数で終わる場合は裏を白にせずカットを入れよう。意味が重すぎない、長田さんの言葉に添うようなカット。ここでミミズクが飛んできた。詩人が愛した画家フリードリヒの、詩集『世界はうつくしいと』を装ったミミズクと似ているが別のミミズク。どことなく詩人の風貌にかよう賢い生き物ではないか。黄色の表紙にも同じミミズクを配し、微妙な手触りがある紙のカバーには文字だけを入れた。ぜひ(ネット画像ではなく)実物を手にしていただきたい。『長田弘全詩集』の傍らにそっと並べたくなる小さな本になっている。

(編集部・尾方邦雄)