(巻頭に収められた著者のことばをウェブ転載)

シリア人権ネットワークの最新報告によると、2011年3月のシリア革命勃発以来、拘束経験を有する者は約120万人であり、そのうち13万人が依然として勾留中と推定されている。一方、ニューヨーク・タイムズ紙のアン・バルナード記者によれば勾留者は12万人にのぼるという。また治安機関の施設内で殺害された者は、人権ネットワークによれば1万4000人で、アムネスティ・インターナショナルの報告書(2017年)によれば1万3000人とされている。たとえ殺害を免れたとしても、釈放されるまで数週間か数ヵ月、数年にわたって勾留されるか、いまだに行方不明となっている者も多い。拘束経験者の数に関するデータは重要だ。というのもそれは、革命の最中にシリア国民によって克服されたもっとも重要な課題である〈恐怖の壁〉を再建しようとするアサド政権の多大な努力を示しているからだ。拘束者の数はまた勾留だけでなく虐殺にまでおよぶ〈暴力による支配〉を示すもっとも重要な指標だ。(…)

とはいえ、この拘束者の人数には筆者が呼ぶところの〈治安面での経験〉者を含んでいない。拘束者ですら膨大な数であるにもかかわらず、治安機関に呼びだされ、脅迫され、恐怖を植えつけられ、密告役を迫られたりした者、あるいは拘束後すぐに多大な金品を支払わされた家族の数は除外されている。〈治安面での経験〉を有する者は、シリアのほとんどすべての成年人口を含んでいる。これは体制による〈政治的抹殺〉政策を語るうえで十分な説得力を有する数字だ。

半世紀2代にわたるアサド政権下で、拘束されて拷問を受けなかった者は存在しない。これが〈アサドのシリア〉、すなわち拷問に依拠して国民を支配する国家の特徴だ。この体制が今日まで続いてきたわけだが、反対勢力を許容しないロシアとイランという2国家の保護の下であらためて強化されている。かくして国民の主権が奪われ、アサド一族の支配が続いている。われわれが直面しているのは拷問や恐怖のみならず宗派主義、すなわち出身コミュニティにもとづいた差別に依拠した体制だ。この体制は反対勢力に対峙しつつ、集団虐殺に着想を得たアラビア語の表現たる〈アイデンティティによる抹殺〉に訴える体制へと必然的に発展した。

シリアの集団虐殺はルワンダやカンボジア、かつてのホロコーストほど大規模なものではないが、これらの虐殺に劣らない忌むべき独自性があり、いくつかの点でいっそうおぞましい。何よりも虐殺に訴える体制が存続し、国際的に保護され、いかなる脅威をも受けていないことは深刻だ。ナチズムは崩壊し、殺害や自決を免れた者は裁かれた。ポルポト政権は1979年にベトナムの占領によって崩壊し、 フツ族の支配も1994年に100日間で80万人の虐殺をおこなった数ヵ月後に終止符を打たれた。ところがシリアの場合、私の推定では60万から70万人を殺害している体制が生き残り、殺戮や拷問、強制追放を続けている。シリア国外の難民約660万人の状況も変わらず、そのうち欧州に避難した約100万人がいわゆる「難民危機」を引き起こしている。これらはすべてシリア領内における米露、イラン、トルコ、イスラエルの軍事プレゼンスによって、さらにイラクやレバノン、トルコの民兵組織、英仏の特殊部隊によってある種の国際的な後ろ盾を得ている。シリアの将来を予測することはできない。だがアサド政権は、私が20歳のときに数万人を殺害し、50歳のときに数十万人を殺害したのであれば、来る紛争で数百万人を殺害すると約束しているようなものだ。殺戮の嵐は続いている。一族の支配は変わらず、類例のない体制や超法規的な国家はそのままで、拷問という手段、犯罪者の免責も同じだ。その一方で体制下でのわれわれの経験、つまり収監や拷問、殺戮に加え強制失踪、難民、亡命も同様に続いている。

さらに紛争の最中に拘束や拷問、拉致に訴える別の集団、すなわち体制の行動をそっくりまねしたイスラム主義者が台頭した。私も被害者だ。妻のサミーラや弟のフィラース、その他の友人が「イスラム軍」(ダマスカス郊外のドゥーマ)とIS(ラッカ)によって拉致された。かかる悲劇を避けたいと望んでいたが、事実に向きあうほかない。闘う者は最後まで死にものぐるいで闘うしかない。それは多様性を包摂する政治のあり方、人々が窒息することなく、尊厳ある生活を送る国のための闘いだ。尊厳はサミーラやフィラース、友人らが行方不明になる2013年までシリア革命のスローガンだった。

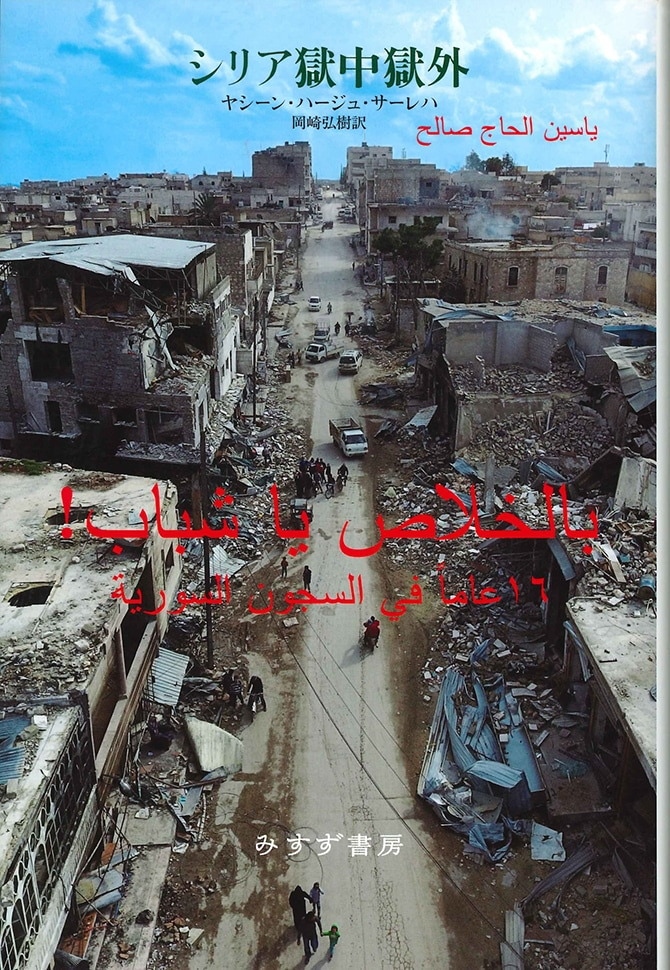

内部の多様性を失ったことにより、シリアは実際よりもはるかに小さく窮屈な国となった。隣国のレバノンは面積や人口面でシリアよりも小さいが、多様性のおかげで、たとえあるべき次元にいたっていないにせよ、より大きな存在感を示している。多様性の喪失は〈恐怖の壁〉の再建以来、シリアでいっそう深刻化している現実だ。〈大きな監獄〉(国)は、かつて私が収監された〈小さな監獄〉(実際の刑務所)に対する比喩として用いられていたが、現在では実際の監獄に近いものとなっている。(…)私はかつて〈大きな監獄〉という表現に留保を示していた。というのも、その表現が実際の監獄の厳しい生活に対する配慮が欠け、たんに窮屈な空間を想像しているだけに思えたからだ。また〈大きな監獄〉論は自身の改革に尽力していない怠慢を正当化しているようにもみえた。〈小さな監獄〉においても根本的に不可能な環境でなければ、少なくとも個人レベルで自身の〈心理的な監獄〉から解放されるための努力を怠ってはならないと考えていた。

しかし社会的、政治的な解放、差別や公金横領の阻止、公的な自由や公正の実現といった諸課題の困難さに鑑みれば、シリアはほんとうに監獄のような国であった。その姿を明確にあらわしたのは、革命勃発後に体制を支える〈看守〉らが〈臣民〉を拘束、拷問、殺害しはじめたときだ。最悪の事態を逃れたいのであれば体制にひざまずき、完全なる政治的服従を受け入れるか、国を逃れ、近隣か遠方の国々で難民となるほかなかった。シリアは政治が成り立たない国であったが、現在では経済も立ちゆかず、 貧困と飢餓、病気により、ますます人々が死んでいく方向に向かっている。

私個人に関しては、最終的にドイツに向かうこととなった。当初はシリアの隣国たるトルコを選択し、そこで約4年間過ごした。2013年10月に密入国した際、トルコはそれなりの政治的な多元性を示し、経済状態もよく、世界にも開放的であった。かくしてトルコを学ぶことは、ドイツやフランスなど欧米諸国を知るよりも、いずれ帰国できたときにいっそう有用だと考えていた。トルコはシリアと歴史を共有しており、地理的、社会的、文化的にも近いとも感じていた。ところが2016年には内部の閉塞感が強まっていった。主要な欧米諸国が成功を願った同年7月のクーデタ未遂から数週間後の8月、トルコ政府はシリアの占領勢力と化した。同時にトルコは対シリア政策に関して、アサド政権の虐殺政策を保護するロシアやイランと足並みをそろえるようになった。

2017年8月末、私はトルコの友人に別れを告げ、ベルリンに向かった。イスタンブール時代であれ、以前の収監時代であれ、余儀なき状況のなかで最良と思われる選択を試みてきた。ドイツでは周知の事例を含む虐殺の歴史に関する書物を読みながらシリアの事例と比較・検討している。私はシリアの市民やアラブの読者に対してシリア以外の国で生じた問題について、また世界に対して2011年以降にシリアで生じた独自の課題について語りたいと考えている。ドイツでは三世代前にナチズムの時代があり、近代史上最悪の虐殺が生じたことは記憶に新しい。私の研究にはもっとも適した国だ。

本書によって日本の読者とはじめて出会うことから、「嬉しい」と言うべきだろう。だが、祖国が収監や亡命、強制失踪、親しき仲間の喪失などを経験している最中で「嬉しい」と言うことはむずかしい。にもかかわらず日本の読者には本書を通じて今日のシリアや世界に関して熟考し、知識を深めていただきたいと望んでいる。本書は嘆きやあきらめではなく、闘いのためのものだ。もはや諸国の運命はそれぞれ孤立していない。ある場所で生じていることが現在あるいは後に別の場所で影響を与えることは疑いない。ドイツでは「難民危機」が右翼ポピュリズム勢力「ドイツのための選択肢」(AfD)の伸張を促す要因となった。この現象はいっそう幅広い世界における右派の迷走の一環であり、今日、世界の問題はかつてないほど国際的に検討され対処される必要があることを示しているようだ。(…)