ドメスティック・バイオレンスは何年も、何十年も問題になっている。けれども目に見えにくい。本書はその「見えにくさ」に迫っている。

DVの見えにくさはいくつかの要因がある。まず、家庭内で起こっているということ。家庭内で起きたことは「犯罪」ではなく「もめごと」とされることが多いこと。DVにあった人は元パートナーに見つからないように、隠れて生活しなければいけない場合が多いこと。それにもかかわらず、可視化するための手続きを被害者自身が行わなければいけないこと、よほど可視的でないと、警察や裁判では認定されにくいこと等。

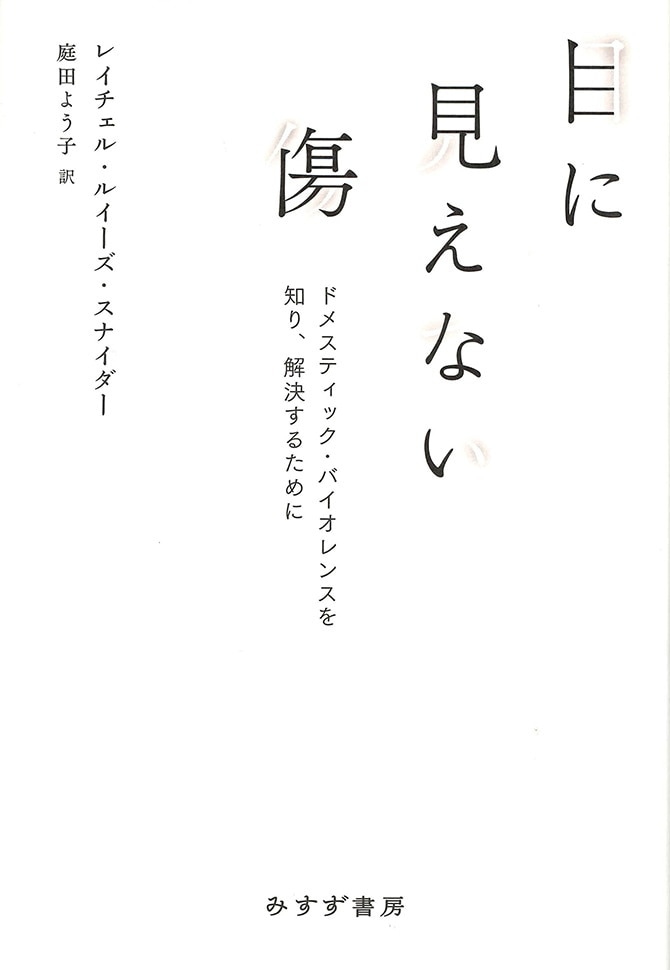

著者スナイダーは見えないものを明るみに出すというより、目に見えなくさせているものは何かを懸命に追っていく。

きっかけは、友人の妹とたまたま話をしたことだった。彼女は「ドメスティック・バイオレンス・ハイリスクチーム」を開始したところで、その目的を、DVによる殺人を予測し、防ぐことだと言う。「予測する」という言葉に驚いたスナイダーは、その意味するところを探っていくことになる。

スナイダーはジャーナリストで(前著は『放浪のデニム』)、DVの専門家ではない。DVの当事者でもない。彼女は何もないところから、ジャーナリストとしての経験と勘を頼りに、支援活動を立ち上げたキーパーソンに出会い、そこから別の人につながり、被害者に話を聞き、刑務所に出向き、警察に話を聞き、DVの内側を摑んでいく。

そこで分かったことの一つは、DVは「プロセス」が重要だということだ。たとえば妻が仕事をすることを禁じる、行動を監視する、交友関係を制限する、そうして力を喪失させる。だが、そのこと自体は「事件」ではないため、犯罪に対応するように構築されている警察制度や司法制度では軽視されがちになる。加害者もそれをわかって行動している場合も多い。

犯罪に取り組む警察と、被害者を支援する活動は、組織の原理が異なるため、大きな溝がある。その溝を橋渡しするための活動も取材している。

DVにはさまざまな溝と誤解があり、その大きな一つは「DV被害者はなぜ加害者のもとを去らないのか?」「一度去ってもまた加害者のもとに戻るのはなぜか?」という問いだ。だが、逃げないことは加害者や虐待を肯定しているのではなく、子どもを守るための行動であることがわかってくる。アクションを起こすことは加害者を逆上させるため、静かに機会を窺っている場合もある。問うべきは「なぜ?」よりも「どうやって支援するか?」ではないかと著者は問う。

こうした認識の溝、組織の溝をスナイダーはひとつひとつ検証し、解決への糸口を探る。見えない糸をたどり、それらがつながっていることがわかるまで、何年もかかっているため、はじめはその全貌がわからない。それは暴力を認識するプロセスに似ているのかもしれない。

DVは個人的な問題ではなく、社会が受け止めるべき公衆衛生の課題だというスナイダーの問題提起は、力になりたいと思うすべての人への訴えでもある。あとがきで彼女は「知っていることを学ぶ前の、かつての自分のような人のために」と書いている。