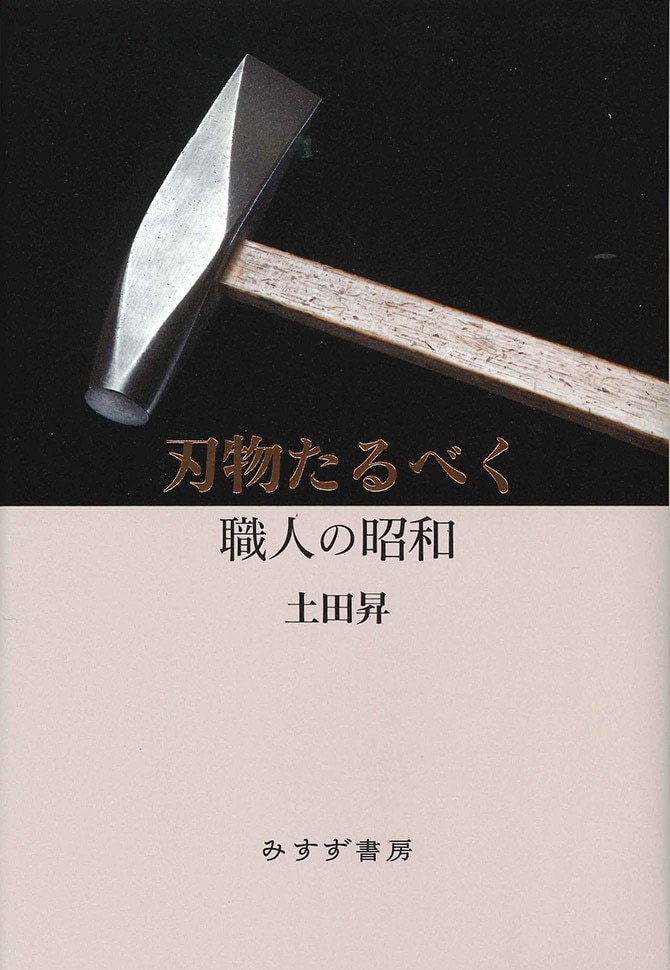

[カバー] 狂い直し用槌 長谷川幸三郎作 昭和40年代後半 写真 秋山実

「やわらかにして鋭い。独特の文体」(中村和恵)。

https://book.asahi.com/article/11586232

とばぐちから入り、祖師堂を過ぎて、塔を囲む回廊へと歩を進める……死者たちを祀るまぼろしの伽藍に見立てた四つの章は、著者がかつて交流した老職人たちの仕事や生活、精製された美しい技術への深い想いから生まれた。

木片をはじきとばしてチョウナが木材をはつり、鋸はおがくずを散華させながら木を切断し、鑿や鉋の鋭利な刃先が木にぶつかる。刃は減り、研ぎ縮められて、やがて消耗、消滅の道をたどる。かつて、職人はひとつの道具を大切に調整し、使い、減ったり折れたりすれば直し、手にぴったりとなじんだ道具の命をまっとうさせながら、ものを作り出した。

機械による大量生産や、安価な使い捨て道具が台頭していった戦後。作られるものの品質、品格よりも市場へ流通させる戦略を優先して、昭和から平成へと時代が移ってゆく頃、日本は狂乱好景気のバブルを迎える。時を同じくして、つぎつぎに廃業し、あるいは後継をのこさず亡くなっていった職人たちの忘れがたい思い出は、その後の著者をずっとささえ、文字通り血となり肉となった。

名門刀工家の十代目、石堂輝秀がかつて作りえた「本当に魅力的な道具」をめぐって、一大工が打って出た、25年目の無言の賭けとは。

折りしも今年落慶となる奈良薬師寺東塔。精巧をきわめるその25分の1模型の製作に、持てる技術のすべてを注ぎこんだ天才建具師 本田真松。

「名品」の域にけっして足を踏み入れることなく、抜群の切れ味を持ちながらも大工が無理なく購入できる鑿を作った“清忠”こと嶋村幸三郎は、自らが「名工」となることも徹底的に回避し、実用道具鍛冶以上のものにも、もちろん以下のものにもなろうとしなかった——

通り過ぎてきた時代は、 手でものを作る人々に何を残したのか。

驚異的な技術と、視線の清明さを持ちつつ、 無名性の中にただ生き、作りつづけた職人たちの肖像。

写真家 秋山実による、カラー口絵8点。