意識と脳、意識と身体、意識と社会、ヒト以外の動物の意識……。「意識とは何か」を考え出すと、いろいろなアプローチがあることに気づかされます。人間の意識や認知機能を分野横断的に考察する新刊書『存在の四次元』ほか、意識を理解する/感じるための示唆に富む10冊をご紹介します。

1. ジョセフ・ルドゥー『存在の四次元――意識の生物学理論』【2025年3月刊】

高橋洋訳

「生物は階層的で連絡しあう四つの次元からなる」という新しい発想で生物をとらえ、人間の意識のあり方を理解しようとする挑戦的な書。その記述は、「意識とは何か」「人間とは何か」をめぐって分野を問わず長く積み重ねられてきた研究のうえに立っている。

2. オラフ・スポーンズ『脳のネットワーク』

下野昌宣訳(2020年刊)

ネットワーク科学とは、人間関係や経済、生態系などなど、「つながり」をもつものを理解するための学問領域。これを、ヒトの脳神経系の解析に応用する「ネットワーク神経科学」の基礎から応用、その成果を網羅。たんなる神経経路のシミュレーションを超えて、モデル化の手法に実際の神経ネットワークに関する膨大なデータを統合するとき、われわれは脳をどこまで理解できるのか。

3. ヒルデ・オストビー/イルヴァ・オストビー『海馬を求めて潜水を――作家と神経心理学者姉妹の記憶をめぐる冒険』

中村(今井)冬美/羽根由訳 (2021年刊)

作家の姉と神経心理学者の妹が二人で綴る、記憶にまつわる出色のノンフィクション。記憶は一人一人にとって大切なものであり、意識の形成にも欠かせない。姉妹のあふれる好奇心と軽快なかけ合いが、記憶の科学に彩りを与え、本書を手に取ればその深くまで潜りこみたくなるはず。

4. ラッセル・A・ポルドラック『習慣と脳の科学――どうしても変えられないのはどうしてか』

神谷之康監訳、児島修訳 (2023年刊)

習慣を魔法のような方法で操作する……ことはできない、ということを、本物の科学に照らして解説。人間の認知や行動の科学はどこまで進んでいるのかを、コンパクトに知るためにも。

5. ヘンリー・ジェイ・プリスビロー『意識と感覚のない世界――実のところ、麻酔科医は何をしているのか』

小田嶋由美子訳、勝間田敬弘監修(2019年刊)

「目指すものはシンプルだ。頼るべきはスキルであって運ではない、クリティカルインシデントを取り除け……」(p. 29)。医療現場で患者の意識のオンとオフを司る麻酔科医。そのあまり目に触れない日常を、その心構えや歴史とともに描くノンフィクション。

6. G・H・ミード『精神・自我・社会』

山本雄二訳(2021年刊)

「精神も自我も社会的現象である」。この命題を基礎に、進化論、身体、意識、経験、言語、普遍性、民主主義、経済、宗教、教育、共感、優越感、愛国心とあらゆるものを洞察する。人間を人間たらしめる条件や、人間社会の成立と発展の条件をめぐるミードの思索は、講義から100年たった今も古びない。

7. 奥山淳志『動物たちの家』

(2021年刊)

「犬にとって今という一点は常に新しく、生きるのは常にその一点の上だ……だからこそ、その眩しさに向かって、身体と心のすべてをぶつけるのを抑えることができない。その心は、溢れる泉のように新しい喜びを生み続けているようだ」(p.103)。この観察と思索のエッセイは、動物たちは何を考えているのかとともに、かれらと過ごすことの意味を教えてくれる。

8. スティーブ・ブルサッテ『哺乳類の興隆史――恐竜の陰を出て、新たな覇者になるまで』

黒川耕大訳、土屋健日本語版監修 (2024年刊)

「……哺乳類の歴史は私たちの歴史であり、私たちの祖先を研究すれば、私たちの本質に迫れる」(p. 8)。奇妙・巧妙・絶妙な哺乳類のこれまでとこれから。化石記録の分析や発掘現場の記述も楽しい。絶滅哺乳類が何を考え行動していたか、想像が膨らむ一冊。

9. ピーター・ゴドフリー=スミス『メタゾアの心身問題――動物の生活と心の誕生』

塩﨑香織訳(2023年刊)

『タコの心身問題』の続編。主としてタコに着目した前作から、対象をほとんどすべての動物に広げ(「メタゾア」≒動物界)、その心身問題に挑んだ著作。身体構成がそれぞれ違う生き物たちの感性を手掛かりに、「心の進化の漸進説」を提示する。この説の核は、形態の進化と同じく、心も「だんだんと」進化したと考えることにある。意識の問題に関心を持つ方には、かならず得るものがあるはず。

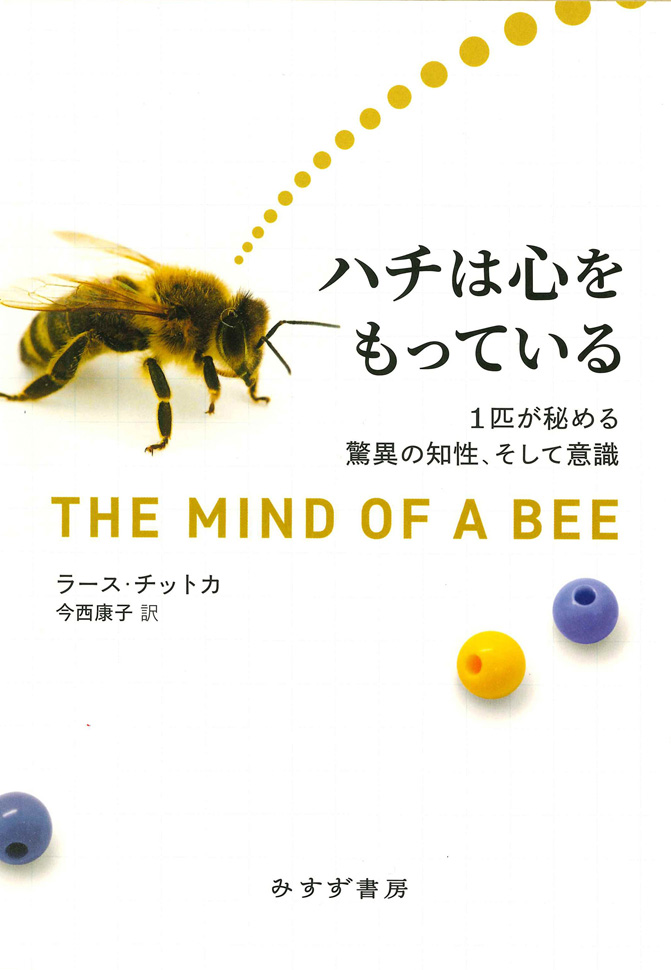

10. ラース・チットカ『ハチは心をもっている――1匹が秘める驚異の知性、そして意識』

今西康子訳(2025年刊)

ハチ1匹1匹は、こんなにも考え、感じているのか!という驚きが本書の柱。だが、魅力はそれにとどまらない。研究史の記述もおもしろく、「一見最新」のハチ理解は、100年以上まえにすでに表明されていたことを著者は教えてくれる。ハチとその研究者が何を考えているのかを知る、傑作ポピュラーサイエンス。掲載図版はフルカラー。